理事のリレーメッセージ

理事10名が個人の経験や考えについて、毎月交代でメッセージをお送りします。

平成30年度(2018年4月~2019年3月)

2019年3月 理事のリレーメッセージ

区切りの季節

3月は、生き物が静から動へと「いのち」を変化させる時期です。

人にとっても春は動きの多い季節で、特に日本においては、日常生活の多くが春を節目としています。公共はもちろん、多くの学校も企業も一年のサイクルの始点は春が中心です。春は一年の区切りの季節となっています。

区切りは、期間の算定のためだけでなく、それまでの状態を改めて一から始めることも意味します。新規蒔き直しのときであり、省みを望みに繋げるチャンスでもあります。

今年もその区切りの季節が近づいていますが、私たち日本人にとっては、例年になく大きな区切りがやってきます。時代を区切る改元です。元号に対するメリット、デメリットについて様々な意見が出される中、歴史上247番目の元号である「平成」は4月末日をもって終わり、新たな時代が始まります。

約200年ぶりとのことですが、天皇陛下の退位が事前に発表されたことから、既に多方面から「平成時代」を振り返り、総括する取組が行われています。ある改元に関する調査では、20パーセントを超える人が改元を機に物事を始めたいとの意向が示されています。改元という大きな区切りが、新たな時代への期待や希望につながってほしいものです。

私たち法人にとっても、事業年度の区切りが近づいています。区切りが明るく充実した一年につながるよう、準備に努めたいと思います。

副理事長 平野 耕市

(事務局長)

2019年2月 理事のリレーメッセージ

地域における役割

地域の人々のために社会福祉法人は何をするべきか。

かつて子供は地域の宝で、地域のみんなで育てた。近所のおばさんが自分の子供を叱ることは普通であった。ところが今は、子育ては必要に応じて親がサービスを購入して行うもので、親は施設のお客様となった。

子供たちは施設の大人から「させられる」か「してもらう」ことに馴れ、本来自由に遊ぶべき時間を奪われ、冒険ができない子に育つ。地域に対する企画もお膳立てをみな職員がやってしまう。これで本当にいいのだろうか。

参加者の住民自体が知恵や品物を持ち寄り、作業も手伝いながら、イベントを実施するという形を取れないか。場所は、施設でもよいし、街中でもよい。施設の職員は、持ち寄られたセンスやスキルを学びながら、地域に働きかけていっしょになって何かをやる、そのような場を作っていくことが重要で、そこに社会福祉法人本来の福祉的活動を盛り込むようにすべきではなかろうか。

障害者とか高齢者も同じで、企画も作業も持ち寄りもできないと考えがちであるが、そうであろうか。このような福祉の対象者はどうしても受け身になりがちで、施設の専門家から「させられる」か「してもらう」かが多いが、彼らの能動的な力を引き出すことにもっと力を注ぐべきではないか。

理事 相羽 孝昭

(社会福祉法人 アゼリヤ会 理事長)

2019年1月 理事のリレーメッセージ

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

昨年の「漢字」には「災」が選ばれましたが、私たちが生活する日本列島の厳しい現実を改めて自覚させられました。法人の経営も決して平坦ではありませんが、昨年暮れの職員全体会の職員表彰にもよく示されているように、5年以上勤続職員の5年節目の表彰者が50人を超えました。10年以上勤続者は全職員中、約5割に達し、職員構成で見ると、一つの安定性を示しています。継続し勤め続けてくれる職員が、専門力を蓄えて、法人事業を支えている姿を現しています。誇って良い状況だと考えています。

こうした職員たちが、昨年は業務システムや研修について自主的創造的な改善の動きを見せ、進んでいます。職員たちのこうした姿勢は、これからの法人事業改革の確かな力になってくれるだろうと期待しています。

副理事長 小笠原 祐次

2018年12月 理事のリレーメッセージ

日本の四季

日本にあるものは春夏秋冬の四季です。その他原油がでるわけでもなく、いくら掘っても出るのは温泉程度。恵まれている国ではありません。

恵まれているものは四季があることだと思います。平安時代からの和歌をみても四季による情緒は人間の深みの原点です。暑さ寒さは天の贈り物だと思いましょう。

それにしても今年の暑さは異常でした。エジプトで46℃の暑さの中で帽子も被らずサッカーをしていた子供達を見て、人間の適応力に驚きました。私の子供の頃は霜焼けはあたり前でしたが今は見られません。

四季の厳しさは人間には必要だと思います。自然の厳しさは子供にとっても大人にとっても日本人の特権だと思いたいものです。

理事 内野 滋雄

(社会福祉法人三徳会 理事長)

2018年11月 理事のリレーメッセージ

シリア親子のスマホ

先日の深夜、NHK/BSでイギリスの放送局制作のドキュメンタリーを観ていて胸がつまった。

相次ぐ内戦で国土が荒廃し瓦礫と弾痕だらけの街となったシリアで、貧しくとも健気に暮らしていた親子。ある日突然、父親が黒づくめのIS(イスラム国)兵士に拉致されて行方不明となり、残された妻と3人の子ども達は暮らしてゆけなくなり国を棄て流浪する。

苛酷な長い旅路の末に、辿りついたドイツが難民申請を受け入れ、郊外の一戸建ての家を無料で貸与し、家族人数分の生活費も支給する。子ども達は大喜びで家の中を駆け回るが、玩具の鉄砲で戦争ごっこをして遊ぶ姿が痛ましい。それが彼らの日常だったから。

一方、家の中でも回教のブルカに身を包んだ母親は、座り込んだまま古びたスマホを握りしめて離さない。故郷に残ったおばあちゃんとの唯一の連絡網なのだ。そして、スマホに残された元気だった頃の父親の写真を家族みんなで顔を寄せ合い覗きこみ、母親が「このスマホが、私たちの命の綱。残されたすべて」とつぶやき涙ぐむ。

同じスマホでも、何という彼我の違いだろう。この番組を見ながら、つくづくと現代世界のあり様や、平和とは何かについて考えさせられた。

尚、2016年現在のドイツと日本の難民受け入れは、ドイツが約50万人・日本が28人であったことを付記しておきたい。

理事 鈴木 龍一郎

(写真家・日本写真家協会会員)

2018年10月 理事のリレーメッセージ

組織力の源泉

従来、こう思っていました。他者への気配りを大切にする国民性が、組織的な力を醸成し、その結果、敗戦により灰燼に帰した国土から不死鳥のように立ち上がって世界第二位の経済大国にまでなった、と。今思えば、この考えは、無意識のうちではありましたが、対等な人間関係と他者への敬意を持つ人々の存在を想定していたのです。

しかし、最近、次々に明らかになったスポーツ団体(女子レスリング、日大アメフト、女子体操、ボクシング連盟)における、監督コーチの暴力を含むパワハラと団体幹部による組織の私物化を見て、我が国の組織のあり方に危機感を覚えました。監督コーチのパワハラは自分の頭で考えず指示待ちの消極的な選手を輩出し、組織の私物化は努力の成果を正当に評価されない不満が組織内にくすぶることとなり、これらは組織力を明らかに低下させるものです。

では、パワハラと私物化の真因は何か。それは他者に対する敬意がないことと、組織の公共性に対するは責任感(誠実さ)が欠如していること、これらを是正できる制度が完備されていないことにあると思います。このうち、個人的な好みとしては、前二者すなわち敬意と誠実さを重視しています。これらこそが組織力を発揮するとともに、我が国の民主主義を支える有効な担保でもあると思うからです。

そして、灰燼に帰した国土から不死鳥のように立ち上がったことは何の誇張もない歴史的事実なので、この経験を引き継ぎ、告発した勇気ある選手とそれを支持する世論のうちに、再び我が国の組織力が発揮されることを期待しています。

理事 板垣 光繁

(江東総合法律事務所弁護士)

2018年9月 理事のリレーメッセージ

新たな敬老の日へ

9月は敬老の月です。

老人福祉法に9月15日が敬老の日に定められ、国民の祝日となり、この日を中心にお年寄りを敬い、尊重することが学校やマスコミなどでも意識され、地域でそれぞれの行事も行われてきました。

9月15日が敬老の日であることに変わりがないのですが、国民の祝日はハッピーマンデーの三連休に吸収され、単なる休日として連なってしまいました。

先日地元の自治会活動に参加した折、地域の敬老会の開催予定の説明がありましたが、企画・整備・開催・事後整理はすべて65歳以上の自治会役員によるものでした。

敬老のお祝いは前期高齢者が後期高齢者の長寿を祝う会になっていることを実感しました。

「高齢者」が65歳から100歳超の幅広い世代となり、高齢二世代の時代です。そのためか、子どもたちや若者は、敬老の対象もあいまいになって意識も薄らいでいるように思われます。

高齢二世代の親世代の方々は介護を必要とする方も多くなり、介護保険制度を利用されます。「自立支援」を理念とする制度ですが、介護を必要とされる高齢者こそより多くの日々を歩んでこられた大先輩として尊重される存在です。だれもが至る老いの日々でもあります。

あらためて敬老の意義を考えたいと思います。

理事長 鈴木 恂子

2018年8月 理事のリレーメッセージ

『昼顔』・『雨花』?

路地裏を歩いていると、昼間の猛暑に耐えながら垣根や雑草にしっかりと蔓を絡ませて、かわいいピンクの花を咲かしている『昼顔』が目に映りました。私が幼少のころ、道端の雑草と一緒に昼顔の花を摘んでしまうと不思議とその夕方に雨が降ってきて、遊びに出かけられないでつまらない思いをしたことから、当時は『雨花』と仮名したものでした。(全く根拠ない独りよがりのことだったのかもしれません。)

『昼顔』の他にもこの季節(7月~9月)に咲く花で一日の時の顔を花の名前にしている『朝顔』・『夕顔』・『夜顔』という可愛い花があります。ご存知でしたか。

『朝顔』は昔から入谷の朝顔市で知られるように、この季節の代表的な花ですが、『夕顔』は瓜を実らせながら白い花を咲かせます。また、『夜顔』はあまり人目に触れずにひっそりと白い花を咲かせて明け方には閉じてしまいます。

どの花も大地から少しの養分を吸収し、風雨から身を守るために蔓をお隣同士で絡み合いながら成長して可愛い花を咲かせるさまは、お互いさまの『絆』を感じさせてくれます。

私たちも一人一人の顔が違うようにその役割も考え方も千差万別ですが、同じ環境で暮らす人として、お互いを気づかいながら支え合える社会にしたいものです。

理事 松崎 哲也

(緑苑 施設長)

2018年7月 理事のリレーメッセージ

Because

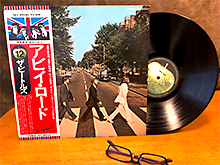

52年前の1966年にビートルズが来日しました。

いまでも、ハッピ姿で飛行機のタラップを降りてくる様が目に浮かびます。

武道館に行けなかったのは、小学生の身で親に反対されたか、その前に自重したかの記憶は定かではないですが、悔いの残った出来事でした。

軽快なリズムあり、シンプルなのに深遠な歌詞あり、多彩な創作の数々に魅せられました。

ビートルズは私の愛するアーティストのひとつです。

アルバム 『アビイ・ロード』 に、お気に入りの曲のひとつのBecauseがあります。

ピアノで、オノ・ヨーコが月光の曲を弾いていたら、ジョンがジョークで譜面を逆さにし、弾いたことから出来上がったものと言われています。

“ Because the world is round, it turns me on ” と始まるフレーズに

さまざまな創造が喚起され、時の流れをわすれてしまいます。

Because の前提は Why ですが、生きていく上で最も大切な key word だと思います。

なにごとも、起こる事象には理由がありますが、常にそれが解明できるとはかぎりません。

分からなくとも、それが発生するに至った要因を考えてみることが重要です。

Why を繰り返すことにより、その時の答え以外のものも想像され新たな芽が見いだせると思っています。

業務執行理事 坂本 卓穂

(府中市立あさひ苑 施設長)

2018年6月 理事のリレーメッセージ

我さて置いて

最近、新聞を読んでも、ニュース番組を見ても喜ばしい事はほとんど有りません。幼い子供たちのとんでもない事件や国会の事、そしてスポーツの指導者の事、「どうしてなのか」と思い腹も立ちますが、何もせずイライラする自分にも腹が立ちます。

タイトルの、我さて置いては、昭和の時代から現在に至るまで、たやす事なく我が法人を育んでこられた名誉理事長坂本巌先生が折々話され、今でも私が心に刻み込んでいる言葉です。

この世の情勢がどんな苦難な時であれ、他者に気を配り、全ての人を仲間とし、自分の事はさて置き思いやり、挨拶替わりに「どうよー」と誰に対しても声をかけられていた姿は今も鮮明です。そして全ての人々に仲間意識を持とう、と態度で示してくれました。

書き出しに有るような現状にあっても私たちが生き抜く為の原点に戻るのに、我さて置いての心境に成れれば、少しは心も穏やかに成れるのではと、名誉理事長の言葉がしきりに頭をよぎります。

理事 福岡 重男

(泉苑 施設長)

2018年5月 理事のリレーメッセージ

資料の保管

今国会で大騒ぎになった「森友学園・土地大幅値引き売却問題」の経過を記した文書が改ざんされた問題は、国会に対する冒涜と言われたが、ことの真相を闇に葬った点で、国民を馬鹿にした行政行為といえよう。公的な事業を行う者にとっては、文書の保管一つでも、重大な責任が伴うということでもある。

多摩同胞会でも、どのような文書をどれくらいの期間に亘って保管すべきかは、公的な文書基準に従った「文書規定」に定められているが、これらの基準は、制度の運用という面での定めであるため、理事会記録や財務関係の資料に重きが置かれる。しかし施設事業の根幹である、利用者へのサービス・ケアの内容、質という面では、不十分さが免れない。

利用者サービスの適切さ、水準を振り返ろうとすると、利用者へのサービス・ケアの日々の内容を記した「ケース記録」や「日誌」、行事記録等が大変重要になる。何の目的で文書を保管するのか、明確にしながら、文書の保管に取り組まなければなるまい。

昨年、ある特別養護老人ホームの介護の歩み・50年をまとめたが、寮母日誌、業務日誌などの日々記録が残されていたおかげで、「寮母」が何もない中で、どのような悪戦苦闘を重ねながら、その施設のケア・介護を作り上げてきたかを振り返ることが出来た。

多摩同胞会でもあと10年で、80年を迎えるが、年誌のまとめを視野に置いた、記録保管も大切な役割になりそうである。

副理事長 小笠原 祐次

2018年4月 理事のリレーメッセージ

2018年度のスタートにあたって

こぶしの白い花が春を告げ、桜の季節へと移っていく時季は、新しい年度を迎える準備で慌ただしさが増していきます。

当法人も3月22日理事会にて新年度の事業計画・予算等が決定しました。1年前は社会福祉法の改正に伴う定款変更や法人の組織体制の整備に追われていましたが、昨年6月に新体制が整い、2017年度も終わりました。

新しい年度はこれをうけて、第一に内部管理体制の充実に取り組むこと、第二に創設71年目を節目に職員元年として働き方を多方面から検討しはじめた2017年度をひきつぎ、職員の働きやすい環境づくりに重点的に取り組みます。

幸い、全職員対象の意向調査により沢山の前向きな意見を聞くことができました。また業務分析や勤務形態による業務分担に積極的に取り組んでいる係長や主任等、また業務効率化をはかり働きやすさがサービス向上につながるような抜本的な改革に向けて模索をはじめた若手管理職など、新しい力がぐんぐん伸び始めていることを実感しています。

今年度を種をまく準備の時として、2019年度から始まる次なる三か年計画で着実に芽を出し、幹や枝を伸ばし、花開くことを期待しています。

2018年度はあらためて多くの職員参加のもとで、70歳を一区切りとした新たな法人づくりのあゆみを進める年にいたします。今年度もどうぞよろしくご指導ご支援のほどお願いいたします。

理事長 鈴木 恂子